Bild- und Textproben unserer Exkursionsteilnehmer*innen

Eine Zeitreise mit der polnischen Staatsbahn

Haben Sie schon einmal davon geträumt, eine Zeitreise zu unternehmen? Nach unserer Exkursion zu slawischen Plätzen in Mecklenburg-Vorpommern bekam ich Lust, mir das Alltagsleben von vor tausend Jahren anzusehen. Also zu erfahren, wie die Menschen damals lebten, was sie aßen oder wie sie sich mit ihren Nachbarn stritten. Tatsächlich gelangen ab und an Überreste einer solchen Welt ans Tageslicht, ausgegraben von Archäologen, wissenschaftlich beschrieben und letztendlich in einem Museum platziert. Auch Berichte mittelalterlicher Chronisten können wir natürlich studieren. Doch diese beschreiben die politischen Verhältnisse der damaligen Welt aus ihrer Sicht, also auf keinen Fall vorurteilsfrei... Vorurteilsfrei, gibt es das überhaupt? Diese Frage hat uns ein Semester lang immer wieder beschäftigt. Wenn wir mehr über Einzelheiten des täglichen Lebens alter Stämme wissen wollen, greifen wir zu Vergleichen oder schließen uns populistischen Beschreibungen an. Um den Konstrukten näher zu kommen, können wir aber auch Zeitschnitte anlegen und nach dem Vorverständnis der Interpreten an wechselnden Orten fragen.

Etwas vereinfacht gesagt, ist eigentlich nur sicher, dass Menschen zur Welt kamen, lebten und starben. Fest scheint auch zu stehen, dass sie in ihrer Welt nicht allein auf sich angewiesen waren. Verschiedenste Gottheiten begleiteten seit eh und je die Völker – natürlich auch slawische. Kulte waren fester Bestandteil ihres Lebens – sowohl kleine Natur- und Hausgeister, als auch die unter verschiedenen Namen bekannt gewordenen Götter herrschten, so der Volksglaube, im Universum. Es war wichtig, sich ihrer Gunst zu versichern. Ihnen wurden Katastrophen und Missernten zur Last gelegt, doch sie schienen auch für das Wohlergehen, die Gesundheit des Einzelnen oder von Gemeinschaften verantwortlich zu seien.

Moderne Wissenschaften tragen dazu bei, mehr über slawische Gottheiten zu erfahren. Das Thema wird immer beliebter. Neue Erkenntnisse und Methoden der Archäologie inspirieren die Forschung. Bis zum 19. Jh. spielte die vorchristliche slawische Welt in der öffentlichen Wahrnehmung in Mittel- und Ostmitteleuropa eher eine untergeordnete Rolle. Zwar gab es schon in der Renaissance, die sich auf die römisch-griechische Antike und ihre Mythologie berief, ein gewisses Interesse für slawische Stämme, doch diese wurden mit Absicht oder aus Unkenntnis, das sei dahingestellt, mit den Wandalen verwechselt. In der Zeit der Aufklärung wuchs dann das Interesse an Konkretem, man interessierte sich für Slawisches in verschiedenen Regionen Europas. Doch einen echten Boom erfuhr das Interesse für Slawisches der frühen Zeit im Ergebnis nationaler Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts, vor allem in Böhmen und Polen. Vorromantik und Romantik hatten Grundlagen geschaffen für neue Identitätskonstrukte. Diese gewannen an Gewicht, als im Habsburger Reich und in Polen, welches drei Teilungen erlebt hatte, die Notwendigkeit neue slawische Staaten zu gründen, auf die politische Tagesordnung rückten. Bis heute zählen Mácha, Kollár, aber auch Słowacki und Mickiewicz zu den beliebten Dichtern der Slawen. Jedes Kind in Polen hat von Mickiewiczs „Dziady“ mit der Schilderung der Totenfeier gehört.

Auch heute noch entdecken wir an verschiedenen Orten im Alltag der Slavia Rückgriffe auf die slawische Mythologie. Ortsnamen und Züge, Restaurants und in ihnen ausgeschenkte Biersorten sind in slawischen Ländern nach Göttern wie dem Svarožic oder Perun benannt. Welche Rolle spielt aber unser Studienland Mecklenburg-Vorpommern, in dem bekanntlich etwa seit dem 8. Jh. slawische Stämme siedelten?

Meine persönliche Zeitreise beginnt in Schwerin, der heutigen Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Die Stadt wurde von Obotriten gegründet und heute noch blickt der slawische Fürst Niklot von der Hauptfassade des Schlosses auf die Besucher herab. Der Ortsname Schwerin ist, ähnlich wie viele andere Namen in Mecklenburg-Vorpommern, slawischer Herkunft und wird heute etymologisch als Hinweis auf „zvěr'“ (wildes Tier) oder „zvěŕin“ (Tiergehege) gedeutet. Im Internet kursieren nicht belegbare Spekulationen, die den slawischen Gott Svarog mit dem Stadtnamen in Verbindung bringen.

Teile dieses Gottesnamens gehen auf Urslawisches zurück und finden sich noch heute in slawischen Sprachen. Svarog war höchstwahrscheinlich der Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Neben Perun und Veles galt er als einer der mächtigsten und ältesten Gottheiten. Svarog war den Süd-, West-, und Ostslawen bekannt. Einer Theorie zufolge soll er der Vater anderer Götter gewesen sein, nämlich des Dažbogs und des Svarožics (pol. Dadźbóg, Swarożyc).

Svarožic oder Suaržici, aber auch Riedegost und Radegast sind Bezeichnungen, die noch heute in Mecklenburg gebraucht werden. Der Status dieser Namen ist heute leider umstritten, aber meistens werden sie als verschiedene Bezeichnungen der gleichen Gottheit interpretiert. Am Tollensesee, wo noch heute nach der slawischen Burg Rethra gesucht wird, steigen Touristen gern auf das Schiff „Rethra“. Der Name ist als Teil einer Marketingkampagne der örtlichen Tourismusinformation markenrechtlich geschützt. Manche der Besucher sind vorher auf der Radegaststraße entlanggelaufen. In Wustrow an der Ostsee dagegen können wir die Spuren einer anderen mächtigen polabischen Gottheit, nämlich des Svantevits entdecken. Das Restaurant „Swantewit“ lädt mit einer reichhaltigen Karte in der Touristensaison zum Besuch ein. Ihre Ferienwohnung können Sie dan selbstverständlich beim Ferienhausvermieter „Swantevit“ buchen… Tatsächlich scheint es mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Bewohnern Europas zu geben, als manchmal vermutet wird.

Ich will mehr über Svarožic und Svantevit erfahren. Deshalb steige ich, zurück in Greifswald, in einen Zug, der mit uns Richtung Osten, nach Polen fährt. Dort, auf dem Gebiet des heutigen Szczecins, gab es in vorchristlicher Zeit eine wichtige Kultstätte, die dem damals in Pommern beliebten Gott Triglav gewidmet ist. Auch in Wolin wurde ihm ein Tempel geweiht. Zu seinen Attributen zählten drei Köpfe, ein Sattel und ein schwarzes Pferd, das für Orakel verwendet wurde. Ich habe Glück, denn an diesem Tag kann ich noch in Szczecin bei Fußballspielen das Team des lokalen Sportvereins „Arkonia“ anfeuern. Wieder ein verbindendes Element: In vorchristlicher Zeit soll in Arkona auf Rügen eine wichtige Burg und Kultstätte der Slawen existiert haben, die vor langer Zeit ins Meer gestürzt sein muss. Die Gottheit, die auf dem Kap verehrt worden sein soll, trug wahrscheinlich den Namen Svantevit. Dieser uns schon bekannte Fruchtbarkeitsgott soll nach dem Fall von Rethra (1068) zum obersten Gott der Slawen im Nordosten aufgestiegen sein. Saxo Grammaticus zufolge soll zum Tempel ein Schimmel gehört haben, der nur von Priestern geritten werden durfte. In wichtigen Schlachten mit feindlichen Völkern habe er den Slawen im Auftrag der Gottheit des Nachts beigestanden. Wahrscheinlich ist deshalb in manchen Quellen von Svantevit auch als Kriegsgott die Rede. Welche Rolle dabei Auto- und Heterostereotype spielen, ist noch offen.

Doch zunächst einem lädt die Swarożyca-Straße in Szczecin zum Flanieren ein. Der oben erwähnte Svarožic gilt als eine der obersten Gottheiten der Slawen. Wohl deshalb ist der Name bis heute in verschiedenen Ländern verbreitet.

Die Ähnlichkeit im Wortklang der göttlichen Namen: Svarog und Svarožic ist kein Zufall. Die Endung „ic“ könnte tatsächlich darauf hinweisen, dass Svarožic der Sohn Svarogs sein könnte. In diesem Falle assoziiert man ihn, wie auch seinen Vater, etymologisch mit Feuer. Wie oben bereits erwähnt, kennt man ihn in Mecklenburg unter dem Namen Riedegost… Na, Sie wissen schon, in der Burg Rethra, soll er verehrt worden sein. Viele Plätze sind seit Jahrhunderten in Erwägung gezogen worden. Prillwitz, Feldberg, Groß Raden… Ich habe den Eindruck, dass es wirklich mehr Fragen als Antworten gibt – fast wie in einem Krimi.

Bei den Bezeichnungen ist Volksetymologisches im Spiel, auch eine blühende Phantasie scheint mit den Chronisten durchgegangen zu seien. Ein Impuls für mich, die Ortsbezeichnungen im nächsten Semester in einem Seminar zur Sprachwissenschaft auf die Agenda zu setzen. Falls auch angesichts dieser vielen Deutungsversuche müde geworden sind, können Sie sich einen Erholungsurlaub im Kurhaus „Swarożyc“ in Świnoujście gönnen.

Wir dagegen fahren weiter mit dem Intercity-Zug der Polnischen Staatsbahn. Er trägt stolz den berühmten Namen „Swarożyc“. Die Endstation unseres echt göttlichen Vehikels liegt in Wrocław. Obwohl es uns sehr schwer fällt, verlassen wir den „Swarożyc“ schon in Rzepin und nehmen den Weg über Poznań. Eine Station später können wir im Fenster die Silhouette der Stadt Swarzędz erkennen. Ihr Name leitet sich sehr wahrscheinlich vom Namen des Gottes Svarog her. Ein paar Stunden weiter sind auch wir in Warschau angekommen. Wir besuchen nicht die Stadtmitte, sondern fahren ca. 30 km in südliche Richtung nach Chynów. Die kleine gemütliche Handwerksbrauerei „Perun“ wartet schon auf uns. Hier können wir unser Bier aus einem sehr großen Angebot auswählen. Der Name der Brauerei wurde einer weiteren slawischen Gottheit entlehnt. Perun ist als Gott des Donners und der Blitze bekannt. Seine wichtigsten Symbole waren die Eiche und die Axt. Perun galt als eine Hauptgottheit der Ostslawen, also der Rus'. Auch die baltischen Anwohner der Ostsee und manche Südslawen kannten ihn.

Spät am Abend kehren wir nach Warschau zurück, um schließlich eine Versammlung der heutigen polnischen Anhänger des slawischen Neuheidentums zu besuchen. In Polen sind die Neopaganen oder sog. Rodisten, seit den 1990er Jahren eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Auch sie berufen sich auf romantische Dichter, Ethnographen und Historiker, die im 19. Jh. Spuren der vorchristlichen Kultur entdeckt und verbreitet haben.

Hier endet unsere kleine Zeitreise.

Auf der Rückfahrt recherchiere ich noch einmal im Netz und finde sowohl aktuelle Untersuchungen zur vorchristlichen Religion der Slawen, als auch Texte, die schon älter sind. Es ist gar nicht so einfach, sich zurecht zu finden. Interessant sind sie alle, besonders, wenn ich sie mir aus der Perspektive von Identitätskonstruktionen ansehe. Noch spannender wird es, wenn ich fiktionale Romane und Erzählungen einbeziehe, die sich auf die slawische Mythologie beziehen und diese parodieren oder kreativ umformen. Andrzej Sapkowskis (*1948) Romanzyklus über die Welt des „Hexers“ („Wiedźmin“) im Stil der Fantasy zählt ganz sicher auch dazu.

Die „alten“ slawischen Gottheiten haben letztendlich auch unseren Alltag erobert. Als Kulturmuster sind sie lebendig und stellen eine wichtige Inspirationsquelle sowohl für die Werbung und Reklame, als auch für Kunst und Literatur dar.

* Diese Arbeit des Studenten der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań entstand am Institut für Slawistik der Universität Greifswald im Rahmen des Programms Erasmus+

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

Slawische Tempel! Gab es sie wirklich? Wie sahen sie aus? Wofür wurden sie erbaut und verwendet?

Das alles sind die Fragen, die sich kulturwissenschaftlich Interessierte und Wissenschaftler*Innen schon über Jahrzehnte hinweg immer wieder stellen. Mitteleuropäische Chronisten und Missionare wie Thietmar von Merseburg (975 n. Chr.–1018) behaupten, dass die Tempel den slawischen Stämmen vor allem zum Aufbewahren ihrer Feldzeichen gedient haben. So hätten sie den heiligen Ort vor anstehenden Kriegen aufgesucht, um zu beten, sich der Unterstützung ihrer Götter im Kampf zu versichern um und nach Erfolgen einen größeren Teil ihrer Beute zu opfern.

Dies treffe auch auf Rethra zu, mit dem das Heiligtum des lutizischen Stammesverbandes verbunden wird, das 1066 in Kämpfen mit einem sächsischen Heer von Burchardt von Halberstadt zerstört worden seien soll. Eine der lutizischen Gottheiten, die in der Burg Rethra am verehrt wurde, soll Thietmar zufolge „Suarasici“ genannt worden seien. In den Chroniken und späteren Abrissen tauchen auch andere Bezeichnungen auf: Radegast, Radogoszcz, Radhošt, Riedegast, Svarožič, Dažbog u.v.a.m.

Woher kamen die Namen? Verstanden die Chronisten die Sprachen der slawischen Stämme? Traten Sie vielleicht selbst als Wortschöpfer auf? Ließen sie sich dabei von ihren Lektürevorlieben, vielleicht auch von antiken Texten leiten?

Und überhaupt, wie haben die Tempel wirklich ausgesehen? Wer brachte das Gerücht von Schutzbildern in Umlauf, die Tempel von außen verziert und im Inneren stehende Götterstatuen geschützt haben sollen.

Vielleicht beeinflussten ja auch Kulturkontakte die Kultausübung der Slawen? Oder aber Christen formten ihnen Fremdes nach ihren Vorstellungen um? Ein Indiz dazu liefert die Bezeichnung "Suarasici", die oft als "Vornehmster“ gedeutet wird. Ein Gott, der über den anderen Naturgöttern stand? Vielleicht gab sich hier unter dem Einfluss des Christentums eine monotheistische Tendenz zu erkennen.

Doch gibt es überhaupt authentische Zeugnisse vom naturreligiösen Glauben der Westslawen? Christliche Chronisten haben von Tempeln berichtet. Saxo Gramaticus beschrieb in der "Gesta Danorum" im 12. Jh. einen solchen Tempel auf Kap Arkona. Sein Werk erschien erstmals 1514 in Paris im Druck. Wenn es ihn denn gegeben haben sollte, den Tempel, sind seine Überreste schon vor Jahrhunderten ins Meer gestürzt. Abbildungen von vierköpfigen Götterstatuen des Svantevit stammen aus späterer Zeit.

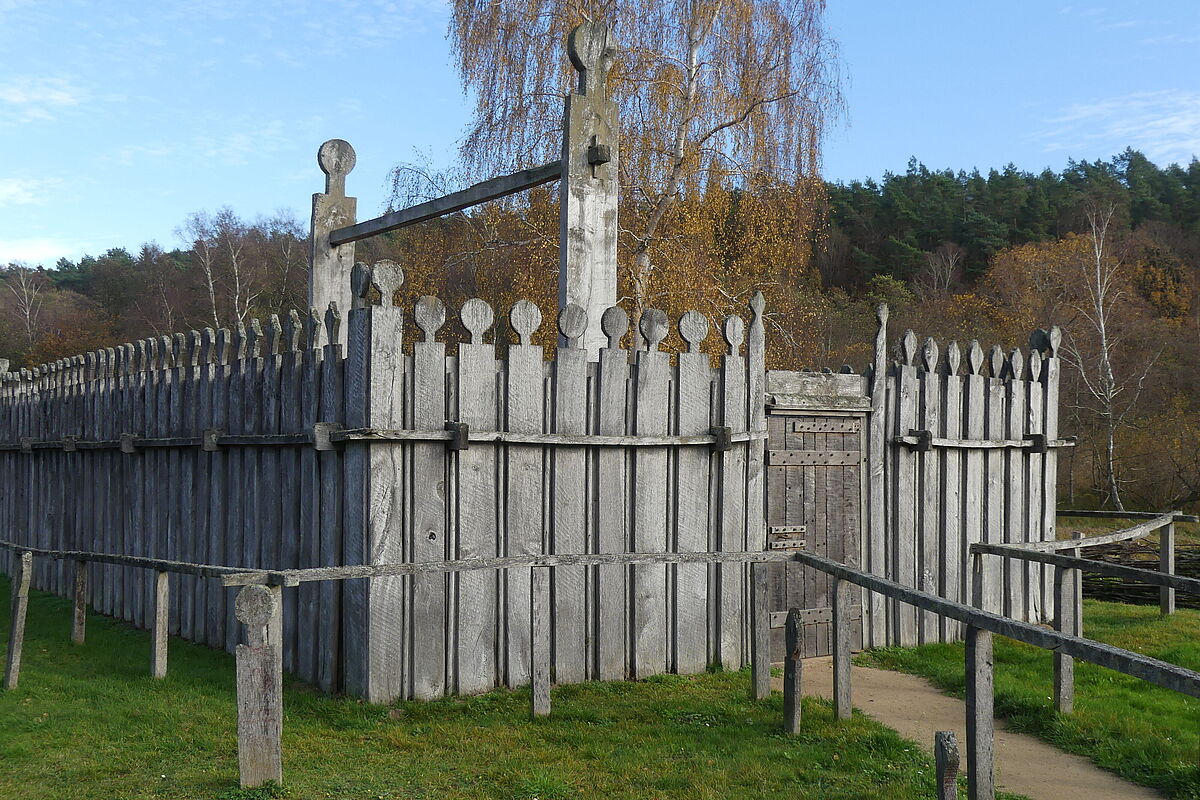

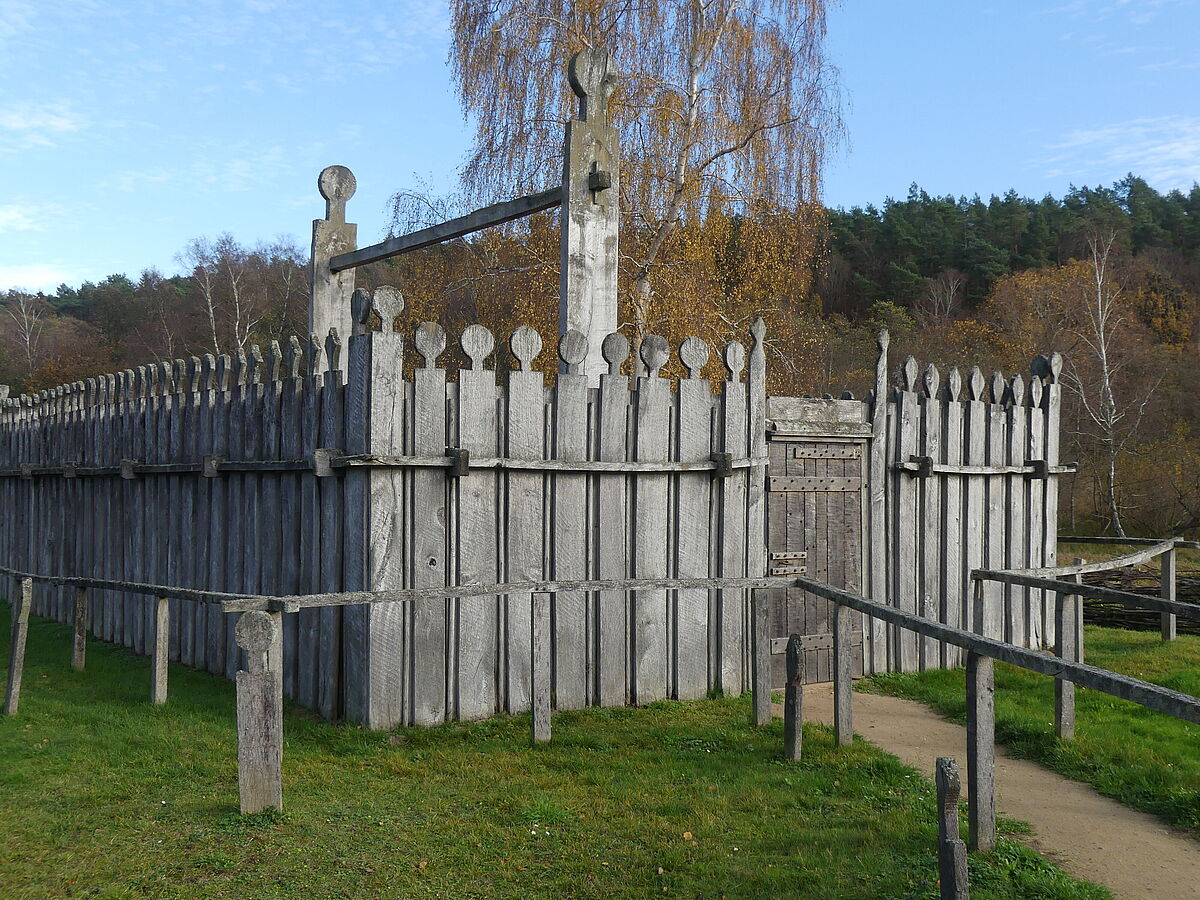

In der populären "Welt der Slawen" hat Joachim Hermann einen solchen Tempel für Groß Raden rekonstruiert. Doch tatsächlich nachgewiesen sind "nur" der Grundriss eines Gebäudes, ein Trinkgefäß fremder Herkunft, das man als Beleg für kultische Handlungen ansah und Pfähle, bzw. Bretter, die am oberen Ende mit einer zoomorphen Rundung versehen sind. Alles andere – ein Konstrukt.

Von Rethra ganz zu schweigen. Wo befand sich eigentlich der von Thietmar von Merseburg erwähnte Tempel, den die lutizischen Stämme ihr "eigen" nannten und in dem der Bischof Johannes, ein irischer Missionar, einem Ritualmord zum Opfer gefallen seien soll? Bis heute suchen Historiker, Archäologen und Bodendenkmalpfleger an verschiedenen Orten, unter anderem in der Lieps und in der Feldberger Seenlandschaft nach Beweisen. Es wird angenommen, dass der Tempel abgerissen oder zerstört worden ist.

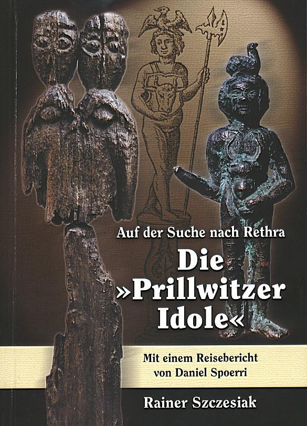

Wenn reale Anhaltspunkte fehlen, schaffen Menschen in ihrer Sehnsucht nach Verborgenem mit Hilfe der Fantasie Abhilfe. Schon viele Jahrhunderte lang bis heute treibt der Mythos von Rethra viele Blüten. Um 1768 tauchten in der Nähe von Neubrandenburg die sogenannten Prillwitzer Idole auf. Kleine Figuren aus Metall, die dem Geschmack der Zeit folgend als slawische Naturgottheiten interpretiert wurden. Der Fund erregte Aufsehen. Vor allem slawische Dichter und Ethnografen kamen nach Mecklenburg, um auf der Suche nach Belegen für frühe slawische Geschichte die Objekte zu untersuchen. Wissenschaftliche Abhandlungen, Reiseberichte, Gemälde, Skulpturen und sogar Opern entstanden.

Auch wenn die Frage ihrer Entstehung im 18. Jahrhundert heute im Wesentlichen geklärt ist, erscheinen sie uns als wertvoll. Sie sind interessant, denn sie zeigen uns, wie Slawisches im Verlauf der Jahrhunderte bis heute in Kultur und Geschichte gesehen und interpretiert wurde. Zeit- und Deutungshorizonte werden so sichtbar.

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

Selbstbewusst und fest im Stand hält ein muskulöser Mann einhändig und doch mit starkem Griff die Zügel knapp unter dem Halfter eines ungestümen Pferdes fest. Der Rappe hat sich bereits auf seine Hinterhufe erhoben und scheint sich loswinden zu wollen. Im Blick des Tieres ein leichter Anflug von Panik. Beim Betrachten der Skulptur scheint es mir, als könne ich ein eindringliches Wiehern über der Schweriner Schlossbrücke vernehmen.

Was der Bildhauer Genschow (1814-1891) und seine Auftraggeber Anfang der 1870er Jahre genau bekunden wollten, ist auch heute noch, also fast 150 Jahre später, ein Geheimnis und unseren heutigen Interpretationen überlassen. Der Titel verrät, ein Obotrite zähmt sein Pferd, sein Gegenpart auf der anderen Seite rüstet dieses.

Mutmaßlich lässt sich diese Szene so als Sinnbild für die Entstehung von Kultur auf mecklenburgischen Boden und die Zivilisierung und Kultivierung durch frühe slawische Siedler auffassen. Nicht erst im 18. und 19. Jh. legten mecklenburgische Fürsten Wert auf ihre slawische Abstammung.

Welche Vorbilder hatte das 1814 in Rostock geborene Landeskind, das in Rostock bei Friedrich Hehse Zeichenunterricht erhielt und ab 1836 an der Kunstakademie in Berlin im Bereich Bildhauerei eingeschrieben war? Welche Quellen nutzte Genschow zur Inspiration?

Genschow hat in Berlin an Modellen für das Reiterstandbild Friedrich des Großen mitgearbeitet. Ganz sicher besuchte er als Kunststudent berühmte Sammlungen antiker Statuen. Er stand in Kontakt mit Friedrich Lisch, der viele Jahre den Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde leitete. Ab 1852 erhielt er regelmäßig Aufträge des Großherzogs in Schwerin, deren Ausführung ihm 1870 das Verdienstkreuz in Gold des Hausordens der Wendischen Krone einbrachten. Zu dieser Zeit stand in Schwerin noch immer die Chronik des Humanisten Nikolaus Marschalk (gest. 1525) in hohem Kurs, in der das Schweriner Herrscherhaus mit Alexander Großem in Verbindung gebracht wurde.

So ist eine Ähnlichkeit der Skulpturenensembles von der Schweriner Schlossbrücke mit dem berühmtesten Pferd der Antike, mit Bukephalos, wohl nicht von der Hand zu weisen. Das Reitpferd Alexander des Großen begleitete den Herrscher und großen Eroberer treu durch zahlreiche Schlachten und bis ins ferne Indien. Nur er konnte sein störrisches Wesen zähmen und wusste es zu bändigen.

Alexander der Große als Vorbild für einen namenlosen Obotriten? Überhaupt, lässt sich der große Name in einem Atemzug mit einem Vertreter des westslawischen Stammesbundes der Obotriten aussprechen?

Auf jeden Fall nimmt der unbekannte Obotrit eine siegessichere Körperhaltung ein und bezeugt eine stolze Ausstrahlung. Ebenso wie uns bekannte Plastiken Alexander den Großen präsentieren.

Ob es sich bei dem Obotriten um einen gleichsam unerschütterlichen und kämpferischen Charakter gehandelt haben könnte, bleibt offen. Denn noch immer ist festzuhalten, dass wir über Alexander den Großen mehr zu wissen glauben, als über Vertreter slawischer Stämme, die einst in Mecklenburg-Vorpommern siedelten.

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

Was haben die Slawen mit den Ochsen zu schaffen?

Kaum zu glauben, doch der Ochsenkopf, der auf dem heutigen Wappen Mecklenburg-Vorpommerns zu sehen ist, geht auf antike Vorstellungen zurück. Bereits in Chroniken aus der Renaissance zählte der Ochsenkopf zu Motiven, mit denen im Mecklenburgischen regionale Identität geschaffen werden sollte. Dabei wurden sogar die slawischen Bewohner*Innen, die unser Land im Zuge der Völkerwanderung besiedelten, in diese Tradition gestellt.

Ich und ein Ochse? Kaum zu glauben. Hätte mir das jemand vor Beginn meines Studiums in Greifswald prophezeit, hätte ich ihn wohl für unzurechnungsfähig erklärt. Doch das Unfassbare geschah. Während unserer Fachexkursion im letzten Herbst kam es zu einer für mich eher erstaunlichen Begegnung mit einem solchen Tier.

Der Reihe nach. Wer kennt nicht den Minotaurus? In einer Höhle auf Kreta soll das Zwitterwesen, halb Mensch, halb Tier, gelebt und täglich ihm Geopferte auf die Hörner genommen und dann verspeist haben. Erst Theseus, so die Legende, hätte ihn besiegt und sei mit Hilfe des Fadens der Ariadne in die Außenwelt zurückgekehrt.

Archäologen suchten bisher vergeblich nach authentischen Belegen. Sie nehmen an, dass die berühmt-berüchtigte Höhle auf Kreta in alter Zeit für Initiationsriten genutzt wurde. Nachfolgende Generationen hätten diese Handlungen nicht mehr verstanden und als barbarisch bezeichnet. Funde riesiger Knochen regen auch heute noch die Fantasie der Menschen an. Der Mythos lebt und wird immer weiter ausgestaltet.

Bei den Knochen könnte es sich um Überreste von Auerochsen handeln, die auch die Tiefebenen Mittel- und Osteuropas vor Jahrtausenden besiedelt haben. Ich erinnere mich, auch in Polen von diesen Tieren gehört zu haben. Der Wisent, hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen Auerochse und Steppenbison, durchstreift noch heute dicht bewaldete Gebiete Ost- und Ostmitteleuropas. Übrigens hat jeder polnische Supermarkt ein gleichnamiges Bier mit seinem Konterfei im Angebot. Doch nach Ochse schmeckte es nie, wenn ich mich richtig erinnere… Die Beziehung zum Bisongraswodka der Marke Żubrówka ist vermutlich ähnlich flüssig.

Eine Kommilitonin erzählte mir, sie habe im Prignitz-Museum in Havelberg als besonderes Highlight der Sammlung das Horn eines Auerochsen entdeckt, das als Kelch für rituelle Umtrünke verwendet worden sein soll. Die heutige Verwendung besagter Hörner dient eher dem sportlichen Ausgleich und der Ablenkung, zumindest suggerieren dies die Fotos nebenstehender Abbildungen.

Solche Hörner erwähnen auch mittelalterliche Chronisten, die slawische Tempel, wie z.B. den Tempel des Svantevit in Arkona, beschreiben. Fruchtbarkeitsrituale sollten die Götter um eine erfolgreiche Ernte oder Glück auf See bitten. Hier wo sich ein wichtiger Handelsplatz befunden haben soll, der die südliche Ostseeregion mit Skandinavien und Polen verband, war das wichtig. Allerdings scheint der Ochsenkopf schnell Konkurrenz bekommen zu haben. Bei Ausgrabungen wurde ein Drachenkopf aus Fernost entdeckt.

Davon weiß Fred Ruchhöft zu erzählen, einer der Archäologen, die im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege auf Arkona Grabungen durchführten. Wir besuchen mit ihm gemeinsam das Natur-Museum in Goldberg, das er seit einiger Zeit leitet.

Er denkt gerade über eine Ausstellung nach, in die sein breit gestreutes Wissen einfließen soll, nicht zuletzt zur slawischen Besiedlung des heutigen Mecklenburg-Vorpommern.

Im Gespräch sind wir uns schnell einig. In der Ausstellung sollte unbedingt das bekannte Gemälde A. Muchas "Feier des Svantevit auf Rügen" (1912) gezeigt werden. Wohl als Nachtrag zu den Ideen der Nationalen Wiedergeburt des 19. Jahrhunderts präsentiert der patriotisch gesinnte Künstler ein slawisches Fest auf Arkona. Beim genauen Hinsehen entdeckt man auf einem Ritualpfahl einen Ochsenkopf.

Die "Botschaften" des hintergründigen Gemäldes sind schwer zu entschlüsseln. Vor 1918, als sich die Sehnsucht der Slawen im Habsburger Reich nach einem eigenen Staat ins Unermessliche steigerte, präsentierte Mucha der Öffentlichkeit ein idealisiertes ursprüngliches Slawentum. Ein Ochsenkopf durfte da nicht fehlen. Er wurde auf der linken Bildhälfte ganz in der Nähe der Kreidefelsen platziert, die dem Ganzen einen mystischen Hauch verleihen. Aus Sagen und Legenden bekannte Schlüsselgestalten der slawischen Geschichte sind zu sehen. Unter ihnen am unteren Bildrand auch Mütter mit Kindern, die wohl auf eine glückliche Zukunft hinweisen sollen. Eine Stimmung kommt auf, die das Leben tragisch und schön zugleich erscheinen lässt.

Schautafeln, die wir beim weiteren Schlendern durch die Räume im Museum entdecken, informieren uns über Auerochsen, Rinder und die regionale sowie überregionale Wappengeschichte. Also hatte der Patriot und Maler A. Mucha nicht nur ein Opferritual im Sinn, es ging ihm auch darum, eine gemeinsame slawische Identität zu beschwören.

Gut sichtbar an der Wand haben die Museumsleute das Wurfspiel mit dem stilisierten Ochsenkopf platziert. Ich nutze die Chance, mich abzulenken. Leichtigkeit stellt sich ein.

Und plötzlich im Spiel mit dem Auerochsen begreife ich, dass antike, christliche und slawische "Selbst"- und "Fremd"-bilder ineinanderfließen. Sie prägen bis heute die Wahrnehmung der mecklenburgischen Landschaft, real und fiktiv. Mucha, der tschechische Maler war vertraut mit der slawisch-mecklenburgischen Geschichte.

Das Natur-Museum in Goldberg ist ein geeigneter Ort dafür, dem nachzugehen. Und dabei kann man sogar den Auerochsen an seinen Hörnern packen.

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

Station zwei unserer Exkursion führt uns nach Lübow, eine Gemeinde in der Nähe von Wismar. Hier rechnet man kaum mit Touristen. So musste der Bus am Ortsrand halten, um uns aussteigen zu lassen. Zum Glück ist es nicht allzu weit bis zur heute Evangelischen Kirche, einem der Wahrzeichen des Ortes.

Erstaunt bleiben wir vor dem mächtigen Westturm der Backsteinkirche stehen.

Das riesige Eingangsportal will nicht so ganz zum restlichen Aussehen der Kirche passen. Fast scheint es, als seien die übrigen Gebäudeteile etwas gestutzt und als würde die aus einem rechteckigen Schiff, dem Chor mit Apsis und Sakristei im Norden bestehende Kirche nach Hinten hin immer schmaler.

Eine der ältesten Kirchen im Land soll es seien, noch im 13. Jh. erbaut. So viel hatten wir vorab gehört. Doch der "ursprüngliche" Zustand des Gebäudes ist nicht erhalten. Im Laufe der Zeit ist das Gotteshaus wohl mehrfach umgebaut worden.

Der durch den Westturm führende Eingang erinnert an einen gotischen Spitzbogen. Ein weiter südlich liegendes Portal ist als Rundbogen ausgeführt und stärker verziert. Ich erinnere mich so etwas schon im Magdeburger Dom gesehen zu haben. Auch der Havelberger Dom weist eine solche Paradiespforte auf, die übrigens, wie auch hier in Lübow nicht als Eingang benutzt wird.

In ganz Europa sind Missionsrichtungen zu erkennen, weil Kirchenleute und Architekten beim Bau von Kirchen Mustern folgten. Hier in Lübow orientierten sie sich an den Dombauten von Magdeburg, Havelberg und Ratzeburg.

Denn schließlich lag das im 13. Jh. erstmalig in einer Urkunde des Klosters Doberan im Zusammenhang mit einem Pfarrer Marsilius erwähnte Gotteshaus in unmittelbarer Nähe zur Mikelinburg. Ein wichtiger Fürstensitze der Obotriten, und auch der Wismarer Fürstenhof waren nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt.

Es ist anzunehmen, dass wir es mit einer fürstlichen Gründung, nicht mit einer Gemeindekirche zu tun haben. Der Schweriner Hofhistoriograf Friedrich Lisch spricht in den Mecklenburgischen Jahrbüchern noch im 19. Jh. von einer Burgwartsbasilika, die er byzantinisch nennt. Also wurden hier Gottesdienste im Beisein von Bischöfen und Herrschenden gefeiert, die auch überregionale Bedeutung hatten.

Solchermaßen historisch eingestimmt, betreten wir den Hauptraum der Kirche vorbei an Kirchenbänke, die in Gründerzeitmanier einen grauen Anstrich erhielte. Auf ihnen erscheinen in feinem Schriftzug slawisch klingende Ortsnamen, bzw. slawische Namen mecklenburgischer Adelsgeschlechter.

Andrea Mallek, eine Studentin in der Slawistik, die schon ein Theologiediplom ihr Eigen nennt, weist die Gruppe auf weitere Ähnlichkeiten zum Havelberger Dom hin. So können wir sie mit eigenen Augen greifen, die Idee der Translatio, von der im exkursionsvorbereitenden Seminar die Rede war. Spannend zu erkennen, wie religiöse Zeichen und Werte in eine andere Landschaft und Kultur übertragen werden und sich dabei verändern.

Wir erfahren, dass den Lübowern einst das Geld ausgegangen seien soll, wie wohl so oft in der Geschichte Mecklenburgs. Auf jeden Fall muss auch an Herrschaftsverlagerungen gedacht werden, die Wismar und Schwerin nicht zuletzt kirchenpolitisch begünstigten. So konnte die symbolpolitische Zeichensetzung mit Hilfe der Architektur etwas kleiner ausfallen.

Aus Westfalen, Friesland und anderen Regionen kamen Neusiedler. Während die "einfache" slawischsprachige Bevölkerung zum Christentum geführt werden "musste", waren sie bereits Christen.

Auch spätere Zeiten und Generationen prägten die Ausstattung der Kirche. Heute sind die ursprünglich an der Nordseite befindlichen Arkaden kaum noch erkennbar. Sie standen wohl im Zusammenhang mit einem Seitenschiff, das für die ursprünglich dreischiffig gedachte Kirche geplant war. Eine sehenswerte Triumphkreuzgruppe stammt aus der Gotik. Auf einem Balken aufgereiht, trennen und/oder verbinden die Figuren den Altarraum mit dem Raum, in dem heute die Gemeindemitglieder Platz nehmen können.

Ein hölzerner Taufengel, reich geschmückte Schnitzereien und vieles andere mehr stammt dann aus dem Barock. Andererseits wurde aber auch eine der Kirchenpforten zugemauert, um die im Geiste des Protestantismus an den Pfeilern zwischen Chor und Kirchenschiff errichtete Kanzel zu schützen.

So kommt es, dass heute barocke Elemente und Zeichen protestantischer Genügsamkeit aufeinander stoßen und ein spannendes, kontrastreiches Bild entstehen lassen.

Aufmerksam hören wir unserer Kommilitonin zu, wir, die aus verschiedenen Regionen und auch Ländern nach Greifswald kamen, um Slawistik zu studieren. Viele von uns kombinieren Slawistisches mit Zweit- oder Drittfächern wie z.B. Geschichte, Germanistik oder auch Politikwissenschaften und Kunst. In den sich anschließenden Diskussionen können wir von dieser Vielfalt profitieren.

Mir allerdings drängt sich zunächst einmal die Vorstellung auf, hier in der Kirche in Lübow hätten nach den obotritischen Großen, Slaw*Innen aus den umliegenden Dörfern mit einer einzigartigen Kultur Platz genommen.

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

Wer von uns kennt das nicht, eigentlich sind wir gebildet, aufgeklärt im modernsten Sinne und überaus tolerant, was Lebensformen und das Zusammenleben von Menschen angeht, doch plötzlich, von einem selbst oft unbemerkt schleicht sich von irgendwoher eine überkommene Vorstellung ein…

Ob slawische Jäger ihren Frauen tatsächlich einen Klaps gaben, nachdem sie liebevoll bekocht die Hütte verließen und auf Jagd gingen? Und noch dazu auf den "Allerwertesten"…

Vielleicht waren in diesem Fall ja die Zwänge des mechanischen Figurentheaters am Werk, das den Besuchern der Ausstellung „Tove – auf den Spuren einer Königin“ in Groß Raden als eine Art Schattenspiel in Blau-Schwarz präsentiert wird. Die sehenswerte Ausstellung, zusammen mit dem Moesgaard-Museum Aarhus konzipiert, verbindet archäologische Fundstücke aus Grabungen unterhalb des Schweriner Schlosses (2014/2015) mit einem wichtigen Ereignis aus dem Leben Toves (gest. nach 980), einer obotritischen Fürstentochter. Sie heiratete 967 den dänischen König Harald Blauzahn (um 910 - 987). Den einzigen Beleg für ihre Existenz liefert ein Runenstein in Sonder Vissing. Hier knüpft die fiktive Narration der Ausstellungsmacher*Innen aus beiden Ländern an.

Die Prinzessin aus dem Geschlecht der Nakoniden reiste 967 mit ihrem Gefolge von der Mikelinburg über Schwerin nach Dänemark, wohl auch, um in konfliktreicher Zeit zur Herrschaftssicherung ihres Stammhauses beizutragen. Die Besucherinnen sind eingeladen, auf dem Rücken eines Nashornkäfers in die Lüfte zu steigen und in das Leben Toves und ihrer Zeitgenoss*innen einzutauchen. Nashornkäfer ernährten sich vom Holz, das beim Bau slawischer Burgen reichlich zum Einsatz kam. Es verwitterte schnell. So scheinen einige Käfer bei Burgumbauten in Schwerin eingeschlossen worden zu sein. Sie wurden konserviert und sind bis heute erhalten geblieben.

Das interaktive Ausstellungskonzept regt auf vielfältige Weise zur Auseinandersetzung mit diesen und anderen Fundstücken, aber natürlich auch den damit einhergehenden Interpretationsangeboten an. Im Spannungsfeld zwischen einer aktiven Heirats- und Bündnispolitik der Obotriten sowie den sich unbemerkt eingeschlichenen Vorstellungen von einer „heilen“ patriarchalischen Welt, bietet sie reichlich Gelegenheit zur Diskussion.

Ob die slawischen Siedler*iinnen beim Bau des Daches für ihren Tempel in Groß Raden wohl vor den gleichen Problemen standen, wie ich beim Bau meines Gartenhäuschens? Wie baut man ein Dach so, dass es bei Regen dicht ist? Wie hält es dem Wind stand?

Ein paar lebenswichtige Tipps und Anregungen könnte ich wirklich gebrauchen…

Schade nur, dass die Archeolog*Innen in den slawischen Siedlungen keinen einzigen Hinweis darauf gefunden haben, wie vor hunderten von Jahren den Häusern Dächer aufs Haupt gesetzt wurden. Es ist nicht einmal bekannt, aus welchem Material diese bestanden. Waren sie es aus Holz? Aus Stroh? Aus Tierfellen? Wie vom Winde verweht. Keine einzige Spur haben die Archeolog*Iinnen entdeckt. Warum nur wurde nichts gefunden? Haben die Slawen das Dach abgebaut und weggeschafft, bevor sie die Siedlung verlassen haben? Ist es weggeflogen? Hatte der Tempel überhaupt ein Dach?

Wir werden es wohl nie herausfinden... Da haben es die Archeolog*Innen in 1000 Jahren mit meinem Gartenhäuschen wohl einfacher... Das Blech wird definitiv nicht verrotten... Aber was ist, wenn es wegfliegt? Oder von späteren Generationen abgebaut wird, um für etwas anderes verwendet zu werden?

Hier geht es zur polnischen Übersetzung.

"Ich wollte die Vielfalt fachlicher Perspektiven und meine Kommiliton*Innen festhalten." Über die Herausforderung, eine slawistischen Fachexkursion fotografisch einzufangen.

Ich studiere Betriebswirtschaft mit einem slawistischen Schwerpunkt und bin zugleich Fotografin. Als ich im Rahmen meiner slawistischen Studienanteile die Möglichkeit bekam, an der Exkursion in die Mecklenburgische Kulturlandschaft teilzunehmen, verstand ich dies als Einladung, Chance meinen beiden Leidenschaften nachzugehen und zu verstehen, worauf es mir in Greifswald ankommt.

Als Fotografin stellte ich mir die Frage, wer außer mir an dieser Exkursion teilnimmt. Aus dem Begleitseminar wusste ich, einige der Teilnehmenden haben slawische Wurzeln. Was verbindet sie mit ihren Kommilitoninnen aus anderen Ländern? Gibt es Gemeinsamkeiten, wie gehen wir miteinander um? Die Kamera verschaffte mir eine Beobachterposition. Doch wie würden die Studierenden aus verschiedenen Ländern mich als Fotografin aufnehmen? Zu Beginn der Exkursion und einige Stunden später, nachdem sie sich schon an das Geräusch des Auslösers gewöhnt haben. Was machen Sie mit den Informationen, die sie erhalten? Fotografieren sie selbst, konspektieren sie, hören sie einfach nur zu? Welche Gesten und welche Mimik fallen mir auf?

Als Studentin der Betriebswirtschaft sage ich mir, solche und andere Exkursionen bieten die Chance, an einem konkreten Beispiel, das Tourismuskonzept des Landes kennen zu lernen, zu verstehen welche Eindrücke Tourismusfachleute bei Reisenden erlebbar machen wollen. Wie ist das Verhältnis von Natur, Kultur, Traditionen und Geschichte in der Präsentation der Region? Wie steht es um die Barrierefreiheit, gibt es auch im Herbst für Besucher Möglichkeiten, für ihr leibliches Wohl zu sorgen? Wichtig für mich ist es mit Menschen vor Ort zu reden, mich auszutauschen oder gar neue Bekanntschaften zu schließen. Und natürlich meine Kommilitonen und Lehrende und Museumsleute genauer kennen zu lernen. Teambildung und Netzwerkarbeit sind wichtig für eine solche Exkursion.

Wenn ich an diese Exkursion durch die Mecklenburgische Kulturlandschaft denke, kommt mir Zweitens eine Vielfalt an Perspektiven in den Sinn. Ich habe die Möglichkeit, mir verschiedene Orte mit Blick auf historische und kulturwissenschaftliche Zusammenhänge, nicht einfach nur mit meinem Alltagsbewusstsein anzusehen. Also wissenschaftlich und kulturgeschichtlich bedeutende Fragen an die slawische Vergangenheit des Landes zu stellen, in dem ich studiere. Und natürlich mit anderen darüber zu sprechen.

Es faszinierte mich zu sehen, wie unterschiedlich die Fotografierenden die Orte und Ausstellungen mit ihren Objekten wahrnahmen. Jede und jeder von uns wählte eigene Formate und Blickwinkel. Piotr fixierte vor allem Architektonisches und trug so dazu bei, den Ablauf Exkursion zu dokumentieren. Marta interessierte sich für wichtige Details und versuchte Stimmungen einzufangen. Andere fotografierten Menschen und Tiere. Unbemerktes mit der Kamera hervorzuholen. Das schien ansteckend zu sein.

Besonders aufregend war es für mich in der Ausstellung im Freilichtmuseum in Groß Raden. In den abgedunkelten Räumen herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Die Objekte in den Vitrinen und ihre Präsentation, daraus ergab sich eine spannende Beziehung. Das was ich sah und die Fotografien unterscheiden sich erheblich. Ich wollte irgendwie die Magie der Ausstellung einfangen. Meine Kommiliton*Innen einfach nur vor einer Vitrine, das war mir zu eintönig. Es half mir, die Medieninstallationen mit einzubeziehen und mit Licht und Farben zu spielen. So wurden die Teilnehmer*Innen der Exkursion Teil der Szenen und ich konnte einer fotografischen Maxime gerecht werden, wonach gelungene Bilder durch das Zusammenspiel von Vorder- und Hintergrund entstehen. Das gab mir die einmalige Möglichkeit, neue Sichtweisen zu provozieren und zum Nachdenken anzuregen. Ich war begeistert.

Im Nachhinein haben wir das Fotomaterial gesichtet. Auch dabei boten sich Möglichkeiten zum Austausch und für Diskussionen. Als ich einigen Kommiliton*Innen zuhörte, inspirierte mich das zum Nachdenken und mir fielen weitere faszinierende Motive ein. Das machte Spaß!

Der Erfolg meines Studiums hängt eben auch oft davon ab, welche Fragen wir gemeinsam stellen, wie wir nach Antworten suchen und natürlich auch davon, wie ich mit den Anderen und die anderen mir und meinen Fotografien und Texten umgehen.